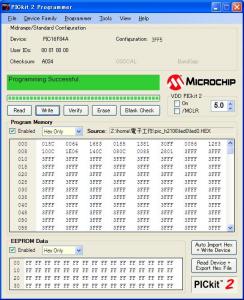

PIC16F84Aへ書込み成功 ― 2009/06/13 12:28

PIC16F84Aへ書込みが成功しました。平成13年の書籍で8年前のソースがそのままうごきました。ツールのバージョンが上がっていて、書籍に示された操作方法が異なっています。以下が動作確認したツールです。

MPLAB IDE v8.15a

PICkit 2 v2.55.01

MPLABではコンパイルを行いHEXファイルを作成します。

PICkit 2ではそのできたHEXファイルを読み込みチップに書き込みます。

これで心置きなくアセンブラの勉強ができます。

PIC16F84A関連ファイル

C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Device\PIC16F84A.dev

C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Device\16xxxx.PIC.zip よりPIC16F84A.PIC

C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Deviceper16.zip よりpic16f84a.sim

事の始め

http://satok.asablo.jp/blog/2009/03/01/4146105

MPLAB IDE v8.15a

PICkit 2 v2.55.01

MPLABではコンパイルを行いHEXファイルを作成します。

PICkit 2ではそのできたHEXファイルを読み込みチップに書き込みます。

これで心置きなくアセンブラの勉強ができます。

PIC16F84A関連ファイル

C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Device\PIC16F84A.dev

C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Device\16xxxx.PIC.zip よりPIC16F84A.PIC

C:\Program Files\Microchip\MPLAB IDE\Deviceper16.zip よりpic16f84a.sim

事の始め

http://satok.asablo.jp/blog/2009/03/01/4146105

PIC16F84A実験基板作製完了 ― 2009/06/13 13:37

書籍にある回路を元に実験用基板の作製が終了しました。

書籍にはADM232Aが使用されていましたが、手元にADM3202ANがありましたのでこれで代用しました。

動作確認は追々しますが、大丈夫でしょう。

http://satok.asablo.jp/blog/2009/03/01/4146105

http://satok.asablo.jp/blog/2009/06/09/4354830

http://satok.asablo.jp/blog/2009/06/12/4362100

http://satok.asablo.jp/blog/2009/06/13/4363674

書籍にはADM232Aが使用されていましたが、手元にADM3202ANがありましたのでこれで代用しました。

動作確認は追々しますが、大丈夫でしょう。

http://satok.asablo.jp/blog/2009/03/01/4146105

http://satok.asablo.jp/blog/2009/06/09/4354830

http://satok.asablo.jp/blog/2009/06/12/4362100

http://satok.asablo.jp/blog/2009/06/13/4363674

MPLAB SIM ― 2009/06/13 15:38

書籍にありますシミュレータですが以下で起動できますが、書籍のMPLABのバージョンは 5.31.00 で、私が使っているのは 8.15a です。バージョンを落とす訳にもいかず、いつ大幅に変わったのか不明ですが、あまりに構成が変わっていますので、とりあえずは立ち入らないことにします。

Debugger | Select Tool | MPLAB SIM

Debugger | Select Tool | MPLAB SIM

サンプルプログラム ― 2009/06/13 17:10

書籍にあるサンプルプログラム9本の動作を確認して問題有りませんでした。しかし、アセンブルプログラムは眺めるだけで、何所から手を付けたら良いのか途方に暮れます。 (^^;

単純計算で9回以上のICの抜き差しをしました。抜き差しが多数回に及ぶ事を鑑み丸形のソケットにしましたが、注意を要する作業なので疲れますし、足が曲がってきております。これでは思わぬ事故を起こしかねません。

そこで以下のHPに示す冶具を作製してみる事にしました。これで、プログラムに集中出来ると思います。世の中広いですね。 (^^)

プログラム入手先

http://www.ne.jp/asahi/niko.niko/neko/hjmtpic.html

冶具作製

http://machizukan.net/DK/pic_kousen/index_03.html

単純計算で9回以上のICの抜き差しをしました。抜き差しが多数回に及ぶ事を鑑み丸形のソケットにしましたが、注意を要する作業なので疲れますし、足が曲がってきております。これでは思わぬ事故を起こしかねません。

そこで以下のHPに示す冶具を作製してみる事にしました。これで、プログラムに集中出来ると思います。世の中広いですね。 (^^)

プログラム入手先

http://www.ne.jp/asahi/niko.niko/neko/hjmtpic.html

冶具作製

http://machizukan.net/DK/pic_kousen/index_03.html

最近のコメント